ДРЕВО III

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОРСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ

«Для того чтобы передать наши идеи в кино, нам так же необходимо искусство фотографии как синтаксис необходим писателю» [4].

Перефразируя это высказывание, можно с полной уверенностью утверждать, что для осуществления творческих задач кинофотохудожника, работающего в направлении пикториально-магического кино-фотореализма, ему необходимо искусство фотографии, как синтаксис необходим писателю.

Но необходимо уточнить, что фототворчество, которым должен овладеть в процессе постижения своей профессии кинофотохудожник, имеет существенное отличие от художественной фотографии как самодостаточного вида изобразительного искусства, не говоря уже о прикладных видах фотографии.

Национальный авторский кинематограф и творческая фотография будут осуществляться не только на пике творческих возможностей и способностей кинофотохудожника, но и на самой качественной, полностью соответствующей поставленной задаче современной и ретро кино;-фототехнике и оптике. Такие условия обязательны для успешного развития пикториально-магического кинофотореализма.

ФОТОГЕНИЯ

Муза пикториально-магического кино-фотореализма

Термин «фотогения» впервые был заявлен изобретателем негативно-позитивного метода фотографии Тальботом, а затем был корректно осмыслен и закреплен в области кинематографа теоретиком кино Риччотто Канудо. После его смерти термин «фотогения», подвергся смысловому искажению и произвольному толкованию теоретиками кино.

Все теории определения понятия «фотогении» ошибочны в той мере, в которой многие теоретики пытаются оперировать универсальными понятиями в области художественных образов. Общеизвестно, что в различных культурах эстетические, смысловые, образные категории существенно отличаются, а иногда диаметрально противоположны и фотогению нельзя отрывать от этих основ. В каждой национальной культуре своя Фотогения, ее категории не универсальны и тем более недопустимо переводить в область сравнительного анализа ее свойства.

Фотогения — это дух определенных эстетических категорий, конкретных этнических культур, выразительными средствами которого являются творческая фотография и национальный авторский кинематограф. Все иные теории фотогении находятся в контексте «импрессионизма», т.е. впечатления от светотени, оторванной от смысловой, глубинной основы национальной культуры. Такой подход является нормой в современной киноиндустрии, прикладной фотографии и получил широчайшее распространение в среде искусствоведов. Даже художественная фотография в наши дни, как правило, работает только в сфере формообразования и поверхностных смыслов. И не случайно в современной терминологии киноиндустрии и фотографии ИЗОБРАЖЕНИЕ стали называть уничижительным термином «картинка». В словаре пикториально-магического кинофотореализма этого «термина» нет.

Нэфыпсэштахь — Нафипсэштах

* * *

«Черкесская Фотогения» — муза-покровительница черкесского национального авторского кинематографа и творческой фотографии в виде оселка из фотосеребра

В пилотном проекте Этнического киногородка «Черкесский сад» запланирована безотходная технология обработки черно-бело-полутоновых кино;-фотопленок и фотобумаг. Содержание серебра в черно-белом изображении зависит от сюжета объекта съемки и других факторов. На построение изображения расходуется меньшая часть серебра из эмульсионного слоя, большая же его часть переходит в фиксажный раствор (≈ 70% серебра от нанесенного на светочувствительные материалы). В среднем, ≈ 60% после регенерации из обрабатывающих растворов возвращается в виде чистого металлического серебра. По запланированным годовым лимитам на кино-, фотоматериалы, каждому кинофотохудожнику приходится ≈ 4 кг металлического фотосеребра. Это серебро будет материалом для авторских произведений кинофотохудожника.

Из фотосеребра нэфыпсэтыжьын*, которое будет оценено дороже золотана одну денежную единицу (₽¥€£Ұ$), кинофотохудожниками будут изготавливаться: уникальные скульптурки методом литья по восковой модели, призы, серебряные коллекционные слитки в форме оселков (мыжъоупцI) с черкесскими благопожеланиями выполненными мифоэпическим алфавитом в технике гравировки и главная премия национального авторского кинематографа и творческой фотографии.

* нэфыпсэтыжьын — это фотосеребро одухотворенное светом, прошедшим сквозь объективы кинофотохудожников Этнического киногородка «Черкесский сад». Цена фотосеребра по валютному курсу будет на одну денежную единицу (₽¥€£Ұ$) выше золота. Такая «котировка» обусловлено «объективными» причинами происхождения светоносного фотосеребра, несущего в своей кристаллической структуре визуальную энергетическую память этнического ландшафта, предметно-пространственных объектов и коллективную энергетику всех участников кино-фотопроектов.

* * *

После ухода Риччотто Канудо его идеи были радикально переиначены и ушли в «синеву» синеграфистов Франции. Термин «кино» впервые введенный в оборот Риччотто Канудо меняют на «сине» и … кинематограф первого французского авангарда стал развиваться как синеграфия. Французский поэт Аполинер по этому поводу с пафосом провозглашает:

«… Если бы мы были художниками

Мы бы не говорили кино

Мы бы говорили сине… «.

Синеграфический „кино-импрессионизм“ является в большей мере духовным детищем Деллюка. В 1918 году Деллюк написал сценарий для Жермен Дюлак „Испанский праздник“, в котором были заложены эстетические основы „новой школы“ французского кино. Это и есть синеграфия, то есть „испанский праздник“ „новой школы“ французского кино. Прямо-таки народная музыка режима Самосы в стиле кантри.

Нужно отдать должное интереснейшим и точным теоретическим высказываниям многих французских современников эпохи зарождения киноискусства, но, к сожалению, практика синеграфии во всех ее авангардистских „измах“ не смогла, не хотела, да ей и не дали реализовать самую главную суть этого молодого искусства. Хозяева будущей литературно-театральной киноиндустрии вложили 1,5 миллиона франков в совершенно другие задачи. И нам не интересен весь этот последовавший „механический балет“ и рассуждения о том, как „танец бутылок“ повлиял на „танец стаканов“. Таким образом, и французский авангардный кино-импрессионизм и откровенно коммерческий кинематограф практически стали арьергардом киноискусства, провозглашенного Риччотто Канудо.

Затем в технологии кино появился звук и, несмотря на предостережения многих кинематографистов по поводу этого открытия, избежать не свойственных изобразительной сути кинематографа методов использования звука так и не удалось.

«Появление звука одновременно дало и новые возможности, и ограничило старые. В ответ на сообщения об изобретении звукового кино Эйзенштейн, Пудовкин и Григорий Александров в 1928 напечатали манифест Будущее звуковой фильмы. Заявка, в котором провозгласили, что „первые опытные работы со звуком должны быть направлены в сторону его резкого несовпадения со зрительными образами“, т.е. основным способом творческого использования звука в кинематографе — всех трех его видов: диалога, шумов и музыки — должен быть отказ от синхронности. Однако, за редкими нерешительными исключениями, не делавшими погоды в тогдашнем кинопроцессе, кинематограф 1930-х сосредоточился прежде всего на изучении разнообразных вариантов совпадения (или, осторожнее говоря, неконтрастирующего сочетания) изображения и звука… «.

«… Поэтому для дальнейшего развития кинематографа значительными моментами являются только те, которые усиливают и расширяют монтажные приемы воздействия на зрителя.Рассматривая каждое новое открытие с этой точки зрения, легко выявить ничтожное значение цветного и стереоскопического кино по сравнению с огромным значением звука.

… Звук — обоюдоострое изобретение, и наиболее вероятное его использование пойдет по линии наименьшего сопротивления, то есть по линии удовлетворения любопытства. В первую очередь — коммерческого использования наиболее ходового товара, то есть говорящих фильм. Таких, в которых запись звука пойдет в плане натуралистическом, точно совпадая с движениями на экране и создавая некоторую иллюзию говорящих людей, звучащих предметов и т. д.

Первый период сенсаций не повредит развитию нового искусства, но страшен период второй, который наступит вместе с увяданием девственности и чистоты первого восприятия новых фактурных возможностей, а взамен этого утвердит эпоху автоматического использования его для „высококультурных драм и прочих „сфотографированных“ представлений театрального порядка“. (выд. — Д.Р.). Так использованный звук будет уничтожать культуру монтажа…

Неправильное понимание возможностей нового технического открытия не только может затормозить развитие и усовершенствование кино как искусства, но и грозит уничтожением всех его современных формальных достижений…

Звук, трактуемый как новый монтажный элемент (как самостоятельное слагаемое со зрительным образом), неизбежно внесет новые средства огромной силы к выражению и разрешению сложнейших задач, угнетавших нас невозможностью их преодоления путем несовершенных методов кинематографа, оперирующего только зрительными образами…

„Я уверен, что стопроцентно „разговорные“ картины очень скоро сойдут с экранов. Правильное использование звуковых ассоциаций и изображения и сочетание этих одних элементов будет развиваться на той же основе, как и монтаж немых картин, только возможности комбинирования будут значительно шире, чем в немых картинах“…

При таком методе построения фильма не будет заперта в национальные рынки, как это имеет место с театральной пьесой и как это будет иметь место с пьесой „зафильмованной“, а даст возможность еще сильнее, чем прежде, мчать заложенную в фильме идею через весь земной шар, сохраняя ее мировую рентабельность… «Сергей Эйзенштейн. Будущее звуковой фильмы. Заявка. Изд: „Сергей Эйзенштейн“ (избр. произв. в 6 тт) „Искусство“, М., 1968.

Национальный авторский кинематограф, сохраняя во всей полноте не профанированными все свои этнические основы, дистанцируясь от „зафильмованной“ пьесы, сохраняя локальную рентабельность в пространстве Этнического киногородка и его мифоэпического локуса, является гарантом сохранения и развития этнической культуры средствами национального авторского кинематографа и творческой фотографии, не опошленных прикладным духом международного примитива, ориентированного на поверхностный уровень кинопромышленности и шоу для туристов. Сохраняя локальную этническую рентабельность, национальный авторский кинематограф обретает и мировую рентабельность, но не на уровне ширпотреба, а как высокое изобразительное искусство, представленное в пространстве Этнического киногородка и открытое всему миру.

„… разнообразие используемых в кинематографе 1930-х художественных приемов и выразительных средств в целом заметно сократилось. Обнаружилась сильная тенденция к театрализации фильмов, чего не наблюдалось около двадцати лет после лент Фильм д“ар, и что проявилось, например, в резком увеличении количества экранизируемых пьес или в появлении большого количества т.н. talkies — фильмов, практически все содержание которых исчерпывается диалогом.

Но этому способствовало не столько то обстоятельство, что наличие возможности выражения существа происходящего с помощью слов позволяла кинематографистам не тратить усилия на изобретение специальных средств визуального выражения, сколько внекинематографическая реальность того времени: дело в том, что из четырех лидирующих в кино стран в трех авторская свобода была почти полностью подавлена. В СССР и Германии — утвердившимися в этих странах тоталитарными режимами, а в США — крупным капиталом, под полный контроль которого попал американский кинематограф в результате дорогостоящего перехода на звук и великой депрессии. Оставалась одна лишь Франция, но и там из-за удорожания кинопроизводства возможности авторов были резко ограничены… (выд. — Д.Р.).

В Соединенных Штатах практически вся кинематография оказалась поделена между финансовыми империями Моргана и Рокфеллеров, не заинтересованных в высоком художественном результате, если он не гарантирует прибыль. Это привело к значительному укреплению студийной системы, являющейся дальнейшим развитием продюсерской (при том, что даже руководители кинокомпаний редко имели возможность принимать самостоятельные решения), и предельному ограничению возможностей режиссеров — фактически, за режиссером оставалось только право следить за мизансценами и работать с актерами. В типичном случае режиссер получал уже раскадрованный сценарий (то есть такой, где была указана крупность, продолжительность и содержание каждого кадра), работал на площадке, но в монтаже фильма уже не участвовал… «.

„Рене Клер активно осуждал „говорящие“ фильмы — равно как и восхвалял приход звукового кинематографа, который позволил ему в полной мере использовать механизм ассоциативной изобразительности, который он успел отточить в своих беззвучных работах. Клер видел, что асинхронное использование звука позволяет открыть новые методы кинематографической экспрессии. Через внимательный отбор и организацию звука режиссеры могут освободить кинематограф от словесной театральности и вновь восстановить поэтическую энергию, оживившую немой кинематограф“.

* * *

Хронология негативно-позитивного метода регистрации фотоизображения

Исторический очерк фотогенического рисования

История фотографии похожа на перекресток семи дорог. Каждый путь ведет к тому или иному первооткрывателю фотографических технологий и более того — к разным направлениям в изобразительном искусстве.

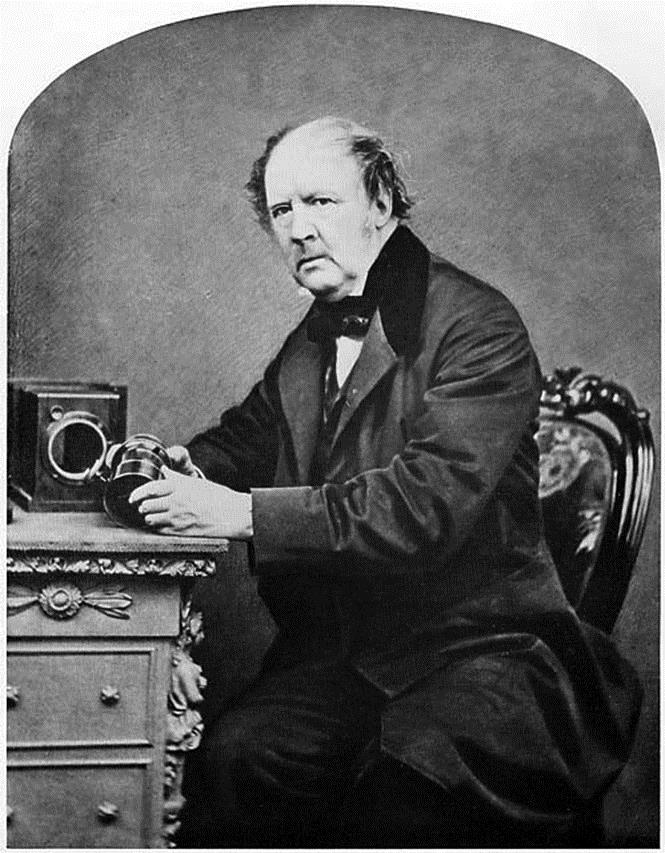

7 января 1839 года Араго представил доклад об изобретении Дагера в Парижской академии наук и этот день принято считать днем рождения фотографии. Через две недели после этого доклада, пришло письмо от Уильяма Генри Фокса Тальбота, в котором он утверждал, что еще в 1833 году он изобрел способ получения отпечатков на солях серебра, и что именно он является изобретателем фотографии. Для нас это имеет большее значение, чем временной фактор регистрации изобретения. Ртутная технология дагеротипии и метод салонной постановочной (павильонной) фотосъемки с бутафорскими атрибутами резко контрастировал с основами негативно-позитивной серебряной технологии и живописно-поэтического метода, который Тальбот назвал „Кисть природы“. Дагеротипия была самым распространенным способом получения фотографических изображений около 11 лет, а негативно-позитивный метод полноценно представлен и в наше время. В фотографическом процессе Тальбота представлены возможности варьирования отпечатка, получаемого с негатива, изменения его тональности и цвета, выбора бумаги и различных материалов для печати (фарфора, ткани, металла и т.д.), ретуши негатива и отпечатка. По случаю пятидесятилетия светописи в русском фотографическом журнале было сказано: „Способ Тальбота победил, потому что содержал в себе здоровое зерно, из которого разрослось роскошное дерево с многочисленными ветвями, современная светопись“. Это особенно очевидно в экологическом и творческом ракурсе сопоставления современной фото-киноиндустрии и кино-фотопоэзии пикториально-магического кино-фотореализма. Еще ода немаловажная для нас деталь: Тальбот построил первую в мире камеру с квадратным кадровым окном, а в 1888 году Луи Ле Принс изобрел первую в истории человечества кинокамеру и снял четыре фильма тоже в квадратном формате. В программе пикториально-магического кино-фотореализма, как нового направления в изобразительном искусстве, запланировано развитие технологии национального авторского кинематографа в новом формате — „динамический квадрат“.

Пикториально-магический кино-фотореализм национального авторского кинематографа и творческой фотографии в соответствии с программой и технологией, заявленной в своем Манифесте, восходит к одному из родоначальников фотографии, английскому изобретателю негативно-позитивного фотографического процесса Уильяму Генри Фокс Тальботу (англ. William Henry Fox Talbot) и изобретателю первой в мире кинокамеры LPCCP MkII и проектора LPP с квадратным форматом Луи Эме Огюстен Ле Принсу, LOUIS AIME AUGUSTIN LE PRINCE (1841 — 1890), французскому художнику, изобретателю, инженеру-химику, работавшему в Англии.

William Henry Fox Talbot

Уильям Генри Фокс Тальбот

(1800-1877)

Родился Тальбот 11 февраля 1800 г. в Мелбери (графство Дорсет). Тальбот был широко образованным человеком своего времени: физик и химик, астроном, лингвист, изобретатель негативно-позитивный процесса фотографии. Учился сначала у частных педагогов, затем в Харроу. Окончил Тринити-колледж Кембриджского университета. Занимался математикой, ботаникой, кристаллографией, расшифровкой клинописных текстов. Был избран членом Королевского астрономического общества, Линнеевского общества. В 1831 году за научные достижения в области математики Тальбот был избран членом Лондонского Королевского общества. Умер Тальбот в Лейкок-Абби (графство Уилтшир) 17 сентября 1877 года.

К фотографическим опытам Тальбот приступил в 1833 году.

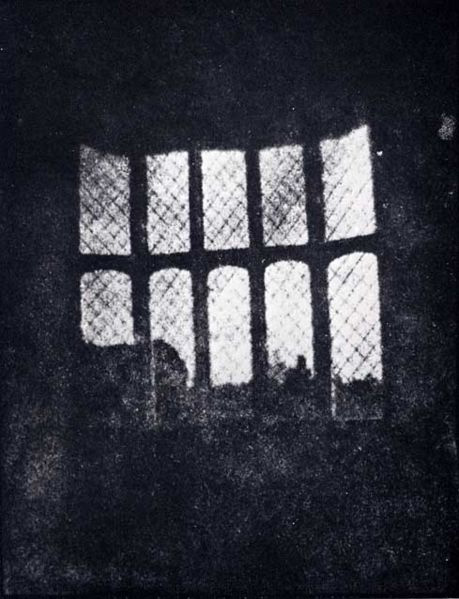

Первые снимки Тальбота:

„Окно и веранда дома“ 1835 год.

Идея развития фотографии как нового изобразительного искусства возникла в момент изобретения фотографии и стала одним из аргументов распространения новой техники. В 1844 году в книге „Кисть природы“ Уильям Генри Фокс Тальбот говорит о возможности создавать произведения изобразительного искусства средствами фотографической технологии. И он не просто говорит, он демонстрирует это в своих фотографиях. Тальбот интересен для нас еще тем, что он первый заметил, генеалогическую связь голландской национальной живописи и фотографической технологии в перспективе развития нового изобразительного искусства — творческой фотографии. Тальбот утверждает, что фотография с легкостью воспроизводит сюжеты голландской живописи и может использовать ее мизансцены, приемы и принципы. Голландские художники, используя технологию многослойной масляной живописи, которая дает возможность „фотографически“ запечатлевать реальный мир, фактически предвосхитили и разработали метод творческой фотографии, работая „маслом“. Во введении к своей книге „Кисть природы“ Тальбот говорит, что именно стремление к живописному эффекту подтолкнуло его к изобретению фотографии. Он считал стремление к живописной красоте и поэтической выразительности одной из главных задач фотографии.

«Открытая дверь», 1843г. Первая в истории художественная

фотография, опубликованная в иллюстрированном издании Тальбота -

фотоальбоме «Кисть Природы» ( «The Pencil of Nature», таблицаVI, 1844-1846г.).

«Приставная лестница» из альбома «Кисть Природы», 1844-1846.

«Лекок-Абби». 1842

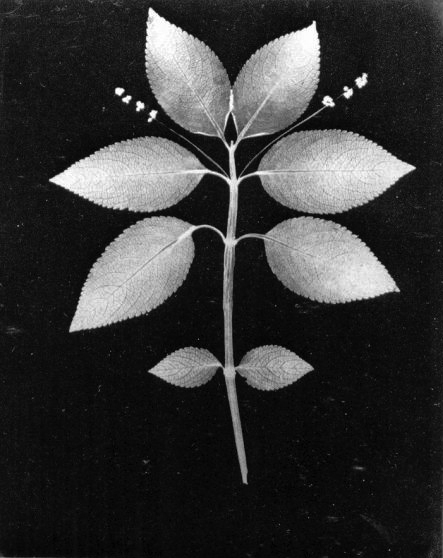

В 1839 году Уильям Тальбот делает серию «фотогенных рисунков». Он создал высокочувствительную по тем временам бумагу, которую изготовил путем нанесения слоя раствора хлористой соли и последующего очувствления раствором азотнокислого серебра. Экспонирование бумаги в сухом виде проводилось в камере-обскуре. Получаемое изображение закреплялось в растворе поваренной соли. Этот способ, названный фотогенным рисованием, был изложен Тальботом в его первом официальном сообщении Королевскому обществу 31 января 1839 г. В этом же году Уильям Тальбот завершил опыты в области безлинзовой фотографии, начатые еще на тридцать лет ранее Томасом Веджвудом и впоследствии получившие название «фотограмма». Этот метод до наших дней представлен в арсенале классической творческой фотографии.

Фотограммы (безлинзовые фотографии) Тальбота

Фотогеничный рисунок, фотогенное рисование, фотография, негатив, позитив, закрепление,- это термины, которые впервые были введены в оборот благодаря фото-технологии Тальбота.

Открытие английского изобретателя оставалось в тени, так как значение негативно-позитивного процесса, позволяющего размножать снимки, в пору шумных успехов дагерротипии оказалось просто непонятым. Даже сочлены Тальбота по английскому Королевскому обществу довольно прохладно отнеслись к его открытию, хотя оно заключало в себе перспективу развития не только фотографии, но и кинематографа.

Классическая фотография и пленочный кинематограф вот уже более ста лет развиваются благодаря негативно-позитивному процессу, изобретателем которого является Уильям Генри Фокс Тальбот. Другие исторические названия этого метода — каллотипия (греч. καλός — красивый, τύπος — отпечаток). Первый бумажный негатив был получен Тальботом в 1835 году и имел формат 25×25 мм. Доработка и усовершенствование процесса получения позитивного изображения произошло уже в 1839 году.

«Именно калотипия положила начало основам фотографии, какой мы ее знаем сегодня. Способом Тальбота рано заинтересовалась Петербургская академия наук. Сотрудник ее, И. X. Гамель, познакомился в Англии с Тальботом и прислал в Петербург усовершенствованную камеру-обскуру и несколько его снимков. Адъюнкту академии, химику Ю. Ф. Фрицше было поручено заняться изучением и даже усовершенствованием способа Тальбота. Увлеченно взялся молодой ученый за труд и представил в заключение письменный отчет с приложением нескольких калотипных снимков собственного изготовления. Доклад был сделан 24 мая 1839 года и, насколько известно, оказался первым исследованием метода Тальбота, а калотипии Фрицше — первыми фотографическими опытами в России… Дагеротипия и тальботипия первоначально назывались фотографией немногими учеными, например Дж. Гершелем и Д. Араго. В России вошло в обиход слово „светопись“. Впервые это слово упоминается на страницах журнала „Библиотека для чтения“. В статье, так и названной „Светопись“ (1839, т. 34), отдано предпочтение „вкусу и скромности“ Тальбота. „Он первоначально придумал для своих „бумажек“ очень простое название photogenic picture, то есть „светородная живопись“, или „светопись“, и этот термин мы охотно принимаем, как очень дельный, удачный и, главное, чуждый шарлатанства“,- писал журнал с явным намеком на некорректность Дагера, присвоившего изобретению свое имя» (Специальный выпуск газеты «За страницами школьного учебника физики»).

31 января 1839 г. — день рождения фотогенного рисования (базовых основ негативно-позитивного метода классической фотографии и кинематографа). Это День музы «Фотогении». Этот праздник является Днем творческой фотографии для кинофотохудожников пикториально-магического кино-фотореализма. Эта дата будет ежегодно отмечаться во всех Этнических киногородках мира.

Предшествующий период

1799г. Thomas Wedgwood (1771-1805), Англия. Томас Веджвуд студент химического факультета пытался найти способ долгосрочной фиксации снимков, но безрезультатно. Первые публикации его исследований появились в 1802-м году.

1802г. Томас Веджвуд нашёл метод для создания контактных копий без фотокамеры и опубликовал в Лондоне работу — «Доклад о методе копирования изображений на стекло и создание копий с помощью воздействия света на нитрат серебра.» (An account of a method of copying paintings upon glass and of making profiles by the agency of light upon nitrate of silver). В это время все еще отсутствует возможность фиксировать полученные изображения. Только через три десятилетия Вильям Тальбот доведет метод «фотогенного рисунка» (фотограммы) до полноценного закрепленного изображения. Этот метод заключался в следующем — на светочувствительную бумагу укладывались разнообразные предметы и выставлялись на солнце. Происходило экспонирование фотобумаги и после проявки получался «фотогенный световой рисунок» - чёткий контур предмета. Например, листья растений, в некоторых местах немного прозрачные, оставляли великолепные по качеству отпечатки. Тальбот вначале применял бумагу, пропитанную раствором нитрата серебра, но, убедившись в медленном действии на нее света, перешел к использованию хлористого серебра. В своих опытах он опирался на работы Веджвуда и Дэви. Позднее Тальбот доказал то, чего не сумели сделать его предшественники — раствор хлорида натрия (поваренную соль) можно применять в качестве фиксирующего вещества.

Основной период

1833г. Англичанин Генри Фокс Тальбот, широко образованный человек своего времени (физик, химик, математик, астроном, лингвист и этнограф) изобрел способ получения отпечатков на солях серебра и начал совершенствование способа «фотогенного рисования».

1835г. Тальбот создал первый бумажный негатив форматом 25×25мм с помощью камеры-обскуры с линзой 8 см. В качестве носителя изображения он использовал бумагу, пропитанную нитратом серебра и раствором соли.

25 января 1839г. Тальбот организовал в Королевском институте выставку фотогенных рисунков, — это были полученные контактным путем теневые изображения растений (листьев, цветов). Кроме того, на выставке были представлены и позитивные копии гравюр. По этому поводу в своем отчете Тальбот писал: «Если копия защищена от действия солнечного света, то она сама может служить объектом копирования, и при помощи этого второго процесса свет и тени воспроизводятся в их исходном положении». Первое в истории изложение негативно-позитивного процесса.

31 января 1839г. Тальбот сделал доклад в Английском Королевском обществе «Некоторые выводы об искусстве фотогеничного рисунка, или о процессе, с помощью которого предметы природы могут нарисовать сами себя без помощи карандаша художника».

1840г. Тальбот открыл способ создания позитивной копии на солевой бумаге с бумажного негатива (позитивы печатались на аналогичной бумаге). Тальбот назвал эту технологию «калотипией» (греч. καλός — красивый, τύπος — отпечаток), а неофициально её окрестили «талботипией» по имени изобретателя процесса.

1841г. Тальбот зарегистрировал патент на негативно-позитивный способ создания фотоснимков.

1843г. Тальбот открыл типографию для изготовления печатных форм своей книги «Кисть природы» ( «The Pencil of Nature» 1844-46гг.) — первого в мире коммерческого издания, иллюстрированного фотографиями.

29 июня 1844г. — была выпущена первая часть книги «Кисть природы» ( «The Pencil of Nature»), в которую вошли 4 фотографии (калотипа, как называл их Тальбот) с пояснительным текстом автора: «Иллюстрации в книге сделаны светом без участия кисти художника»; «Получение изображения нескольких предметов не потребует большего времени, чем получение изображения одного предмета, потому что Камера изображает иx всех разом, независимо от количества». Каждую фотографию печатали вручную, а затем вклеивали в книгу. Механизации данного процесса в первой половине XIX века не существовало. Тальбот выпустил шесть частей книги. Каждая из них состояла из четырех фотографий (калотипов), иллюстрирующих ту или иную область применения фотографии. Тальбот включил в свое издание несколько изображений представляющих художественную сторону фотографии (например, «Открытая дверь»), показывающих, что уже с самых первых дней фотография стала претендовать на свое место в семействе изящных искусств.

1852г. — Фокс Талбот получил английский патент на применение растра между негативом и слоем позитивного изображения. Эта технология применяется в творческой фотографии и в наше время.

К началу 20 века все основные усовершенствования в области изобретения фотографии были произведены. Были уменьшены фотокамеры, улучшены фотопленки, созданы светосильные объективы. Это позволило сделать фотографирование достоянием всех интересующихся, а фотографию позиционировать как самостоятельный вид изобразительного искусства. Изобретение фотографии, начав свой путь еще в глубокой древности, к началу 20 века, завершилось.

КИНЕМАТОГРАФ

Родина изобретения кинематографа Англия

Лидс, Йоркшир, 1888 год

Настоящий создатель кино

LOUIS AIME AUGUSTIN LE PRINCE

Луи Эме Огюстен Ле Принс

Дата рождения — 28 августа, 1841 г., Мец, Франция

Дата смерти — не ранее 16 сентября, 1890 г.

Место исчезновения или смерти — Дижон, Франция

Профессия — художник, изобретатель, кинооператор, режиссер, сценарист

* * *

Первая в истории человечества кинокартина отворившая окно в мир величайшего из искусств «Сцена в саду Раундхэй» создана великим гением французского художника и изобретателя Луи Ле Принса в усадьбе Оаквуд или «Сотканная из дубов» в местечке Раундхэй, что к северо-востоку от Лидса, 14 октября 1888 года. Именно здесь, на западе Йоркшира, что на севере Англии, искусство кино впервые пришло в наш мир.

Кадр из фильма Луи Ле Принса «Сцена в саду Раундхей» ( «Roundhay Garden Scene»), съемка 14 октября 1888 года

Луи Эме Огюстен Ле Принс (Louis Aimé Augustin Le Prince), француз по национальности, офицер в отставке, художник, фотограф, инженер-химик, керамист, изобретатель, который за год до Эдисона и за семь лет до Люмьеров изобрел киноаппарат, при помощи которого у себя в саду в Лидсе (Западный Йоркшир, Англия), снял на пленку то, что можно с полным правом считать первым в мире фильмом.

Родился Луи на улице Сен-Жорж, 13 в Меце, гарнизонном городе на востоке Франции, 28 августа 1841 года и был вторым ребенком Луи Абрахама Амбруаза Ле Принса, сорока одного года, капитана седьмого артиллерийского полка императорской армии Наполеона III, кавалера Ордена Почетного легиона и Элизабет Мария-Антуанетта Булабер, двадцати пяти лет, из богатой семьи архитекторов и строителей, родом из Монпелье. Его отец был близким другом Луи Дагера, изобретателя одной из разновидностей фотографии. Юный Луи Ле Принс был хорошо знаком с Дагером и тот обучал его фотографии, основам химии и фотомастерства.

Ле Принс-отец всю свою жизнь был военным. Его семья была родом из Креси-ла-Шапель, небольшого городка, расположенного в сорока пяти километрах к востоку от Парижа, а его отец владел и управлял виноградниками в соседнем Вуланжи. Луи вспоминал те первые годы как счастливые, полные «красок и движения». Семья проводила лето либо с Ле Принсами в Вуланжи, дети бегали по рядам виноградных лоз, либо с Булаберами на пляжах к югу от Монпелье, где юный Луи, ослепленный ярким пенистым морем, впервые занялся акварельной живописью.

После обучения в школе Луи Лепринс решил получить очень своеобразное образование. Сначала он учился изобразительному искусству в Парижской школе живописи, а потом поехал в Лейпциг и поступил в Университет изучать химию и физику. То есть он был образован как художник-химик. Он готовился к тому, чтобы стать профессиональным мастером фотографии. Полученные знания пригодились Ле Принсу во время его дальнейшей исследовательской деятельности.

В 1866 году, после окончания университета, по приглашению своего университетского товарища Джона Уитли, Лепринс переезжает в Англию, в город Лидс, в графство Уэст-Йоркшир, где его друг предложил ему работу в семейном предприятии, которое выпускало металлическую посуду. Там Ле Принс знакомится с сестрой своего друга, ее звали Лиз Уитли. Они полюбили друг друга и, поженившись, молодая пара открывает свое собственное предприятие. Дело в том, что Лиз тоже была профессиональной художницей. Лиз и Луи открывают первую в стране Лидскую Техническую школу искусств, в которой они обучали молодых людей искусству нанесения цветных пигментных фотографий на металл и керамику. Фактически они делали цветные отпечатки фотографий на посуде, это было их ноухау. Не то чтобы они изобрели этот процесс, но они его в значительной степени усовершенствовали, и их школа начинает выпускать серию украшенных фотографиями предметов быта. Их предприятие было очень успешным. Они были знаменитыми в Великобритании, им делали заказы высокопоставленные лица, вплоть до королевы Виктории и членов кабинета министров.

В 1881 году Луи Ле Принс перевозит семью в США, где он работает в качестве агента компании Уитли. Там он становится менеджером группы французских художников, создающих диорамы знаменитых военных сражений для их демонстрации в Нью-Йорке, Вашингтоне и Чикаго. Одновременно он продолжает начатые ранее опыты по созданию движущихся фотографий и поиску наиболее удобного носителя для этого.

Именно тогда им создан первый хронофотографический аппарат. Это специальное устройство, для съемки движущихся объектов имело 16 расположенных в четыре ряда объективов помещенных в деревянный корпус. Все эти шестнадцать объективов были снабжены индивидуальными затворами, которые запускались электрической батареей через специальный коммутатор и были синхронизированы таким образом, что делали последовательные снимки на рулонную негативную фотобумагу*.

* * *

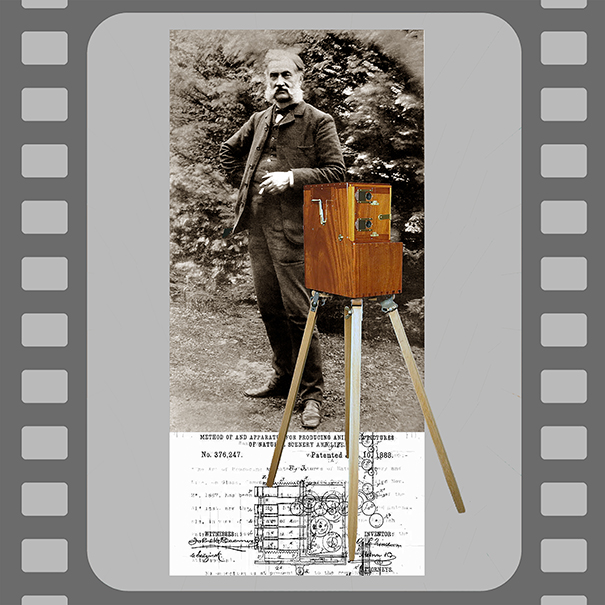

16-линзовая камера LPCC Луи Ле Принса

До наших дней дошла только одна съёмка, произведённая этим аппаратом, который был запатентован в Соединенных штатах в 1885 году. Предполагается, что эта хронофотографическая съемка была сделана до середины августа 1887 года. Это был первый киноролик Луи Ле Принса снятый в формате квадрата, длительностью всего 3 секунды, получивший название «Человек, поворачивающий за угол».

Кадр из фильма Луи Ле Принса «Человек, поворачивающий за угол» (Man Wolking Around a Corner)

В 1887 году Ле Принс возвращается в Великобританию и там, в Лидсе в небольшой собственной мастерской по адресу Вудхаус лейн, 160, он начинает работу над камерой, которая имеет один объектив, но она способна делать серию снимков. В результате появляется «LPCCP MkI» — камера, имеющая уже один объектив вместо 16.

В тот момент это было большое техническое новшество. Камера Луи Ле Принса работала со светочувствительной рулонной лентой фотобумаги, которая проходила позади объектива и сматывалась с одной катушки на другую. Ее объектив был снабжен заслонкой, которая срабатывала через определенные промежутки времени, создавая отдельные кадры на этой светочувствительной ленточной фотобумаге. Эта фотобумага скручивалась и в процессе съемки перематывалась с одной катушки на другую при помощи ручки, которую крутили вручную. То есть фактически Луи Ле Принс создал первый настоящий киноаппарат. Здесь же в Лидсе были созданы все последующие конструкции.

К началу 1888 года Ле Принс пригласил плотника Фредерика Мейсона для изготовления корпусов фотоаппаратов и Джеймса Лонгли для изготовления рабочих частей. К тому лету Ле Принс спроектировал и сконструировал две однообъективные камеры, одна из которых снимала со скоростью 12 кадров в секунду, а другая — двадцать кадров в секунду. Сначала он использовал неперфорированную бумажную рулонную пленку от Eastman, позже он начал использовать целлулоид из-за нестабильности бумажной пленки в машинах. Ле Принс также спроектировал и сконструировал отдельный проектор, состоящий из трех полос, трех линз и мальтийского креста.

Луи создал несколько вариантов камеры, последней из которых стала «LPCCP MkII», на которую он снял три своих фильма и с помощью которой планировал перевернуть мир.

«Сцену в саду Роундхэй» Ле Принс снял на 54-миллиметровую рулонную бумажную фотобумагу для негативов, созданную в 1884 году Джорджем Истмэном и Уильямом Холлом Уокером, будущими создателями Eastman Kodak. Художник сам создал первую в мире кинокамеру, которую применил для создания картины. Это была камера с одним объективом и называлась LPCCP MkII, будучи запатентована пару дней спустя по завершении съемок картины, 16 октября, 1888 г.

Созданию LPCCP MkII предшествовала первая версия, оказавшаяся менее совершенной LPCCP с 16-ю объективами. Всего Луи создал два экземпляра камеры LPCCP Mk II. Для съемки «Сцены в саду Раундхэй» использовалась первая из них. Частота съемки составляла 12 кадров в секунду.

Однообъективная камера Луи Ле Принса «LPCCP MkII»

Запатентованная во Франции и в Великобритании камера «LPCCP Mk II» была с одним объективом, второй объектив, расположенный над основным использовался во встроенном визире. Принципиальная схема этой хронографической камеры представлена в современных пленочных кинокамерах (объектив, кадровое окно, ролики лентопротяжного механизма, рулонный светочувствительный носитель изображения на катушке, прерывисто перемещающийся мимо кадрового окна, в момент перемещения светочувствительной ленты свет от объектива перекрывался дисковым обтюратором, формат кадра квадратный!!!. Первый в истории человечества фильм был снят в квадратном формате 1:1. Перехватчик Эдисон запустил формат 1:1,32!!!, а далее его поэтапно плющили и превратили в «почтовый ящик»).

Этим усовершенствованным аппаратом 14 октября 1888 года Луи Ле Принс снял как оператор-режиссер и сценарист коротенький фильм «Сцена в саду Раундхэй» (англ. Roundhay Garden Scene) - это первая кинокартина

когда-либо Усадьба Оаквуд, в саду которой был создан фильм «Сцена в саду Раундхэй» (англ. Roundhay Garden Scene), в 1972 году была снесена. Сегодня на ее месте расположились современные дома. А остались от нее лишь стены сада, в конце прилегающей к ней старой улочки Оаквуд-грэйндж-лэйн, названной так в связи с ней. Но сохранился величественный дом Оаквуд-холл, сердце усадьбы, картина «Сцена в саду Раундхэй» создана именно возле его крыльца. Ветхий облик здания и в наши дни позволяет воочию видеть черты и почувствовать дух старинной усадьбы, в саду которой было представлено миру величайшее из искусств.

Оаквуд-холл, дом где 14 октября, 1888 г. на пороге его крыльца

был снят первый в истории человечества игровой фильм «Сцена в саду Раундхэй»

* * *

Луи Ле Принс является также автором первого документального фильма «Движение транспорта на мосту Лидс» (Лидс, Англия, октябрь 1888 г.).

Кадр из фильма «Движение транспорта по мосту Лидс»

(Лидс, Англия, октябрь 1888 г.).

Сохранилось всего четыре ролика снятых Луи Ле Принсом:

Теперь это уже общепризнанный факт, что «Сцена в саду Раундхей» ( «Roundhay Garden Scene»), снятая 14 октября 1888 года Лепренсом недалеко от Лидса, является первым игровым фильмом в истории кинематографа!

«Движение транспорта по мосту Лидс» (Traffic Crossing Leeds Bridge) Ле Принса является первым документальным фильмом, снятым в 1888 году из окна мастерской в Лидсе.

«Аккордеонист» (Accordion Player) — это третий из сохранившихся фильмов Лепренса, где он запечатлел своего сына Адольфа.

«Человек, поворачивающий за угол» (Man Wolking Around a Corner) — четвертый, последний из сохранившихся фильмов Лепренса.

Ле Принс никогда не давал своим камерам и проекторам имен, как это делали другие изобретатели. Однако в своих патентах он назвал свои камеры «приемниками», а свой проектор — «доставщиком». Все его изобретиния известны под общепринятыми названиями исследователей истории кино: 16-линзовая камера LPCC, однообъективная камера LPCCP MKI, однообъективная камера LPCCP MKII и трехлинзовый проектор LPP.

«Движение транспорта на мосту Лидс» и «Сцена в саду Раундхэй» были экспериментальными фильмами, снятыми на этапе исследований и разработок усовершенствованной камерой.

14 октября 1888 года, Луи Ле Принс испытал свою новую камеру, сняв очень коротенький постановочный фильм в котором члены его семьи гуляют по саду. Эта камера с одним объективом была запатентована во Франции и в Великобритании. Ле Принс пишет своей жене, которая в этот момент живет с детьми в Штатах, что осенью он собирается прибыть в Соединенные штаты, где он организует публичную демонстрацию своей новой камеры, и постарается получить патент на свое изобретение и в Соединенных штатах, но перед этой поездкой Луи Ле Приинс решает навестить семью во Франции и едет в Дижон к своему брату Алберту. Он проводит с Альбертом три дня, после чего тот сажает его на скорый поезд из Дижона в Париж. В Париже Ле Принса ждут друзья, с которыми у него есть какие-то дела, после чего он поедет в Англию заберет аппарат и увезет его с собой в Америку. Такой был план, но компания друзей, которая дожидалась Луи Ле Принса на парижском вокзале, так его и не дождалась. Он уехал из Дижона и не приехал в Париж. Он исчез по дороге вместе с чемоданчиком, в котором содержались все документы для патентирования его изобретения в США.

В последние годы первенство Эдисона и Люмьеров в изобретении кинематографа начинает оспариваться. Потому-что всплыли факты, что на самом деле киноаппарат изобрел другой человек, он был французом его звали Луи Ле Принс. Он изобрел киноаппарат за несколько лет до Эдиссона, но его загадочная и трагическая судьба, его внезапное исчезновение вместе с документами, которые подтверждали его авторство, эффективно вычеркнуло его из истории кинематографа и из истории вообще и сейчас фактически никто не знает этого имени Луи ле Принс, но именно он был ОТЦОМ КИНЕМАТОГРАФА.

ВОЙНА ПАТЕНТОВ

Оформление патентов стало кульминацией четырех лет упорного и дорогостоящего труда. Много людей в Америке, Франции, Германии, Восточной Европе и других странах в то время пытались изобрести аппарат фиксирующий движение. Шла напряженная и зачастую подлая и жестокая борьба за первенство в этом деле. Некоторые из изобретателей пользовались поддержкой богатых банкиров и капиталистов. Луи Ле Пренс — прилежный гений-эрудит, получивший образование художника, химика, победил их всех, причем сделал это почти в одиночку. Вся работа проводилась день за днем на личные средства Луи Ле Принса в дешевом арендованном помещении с привлечением родных и друзей.

Ле Принс в 1887 году получил первый патент на камеру с 16 объективами в Англии, Франции и США. Через год изобретатель усовершенствовал киноаппарат, оставив только один объектив, и в 1888 году запатентовал их во Франции и Англии.

Патент на усовершенствованную камеру «LPCCP MkII» получен 16 ноября 1889 года. В сентябре 1890 года Лепренс, вернувшись во Францию для встречи с родными, и готовился к отъезду и презентации своей новой камеры и проектора в США. Однако, осуществить планы не удалось, так как Ле Принс таинственно исчез из поезда Дижон — Париж, 16 сентября 1890 года. Ни его тело, ни багаж так и не были найдены, и в 1897 году было объявлено о смерти изобретателя. После этого аппараты были конфискованы, а патенты аннулированы. Несмотря на то, что его однообъективная камера и проектор содержали в себе уникальный принцип и саму суть технологии кинематографа и были запатентованы между 1888 и 1890 гг. в Англии, Франции и частично в США, открытия Луи Ле Принса не получили широкой известности, хотя опередили другие разработки в этой области.

Судебный конфликт Эдисона с «Байографом» Диксона, бывшего его сотрудника

У Эдисона был свой взгляд на все вопросы правообладания — он считал, что если до него в США не существовало движущихся картинок, то все, что с ними связано, принадлежит только ему. Его бывший сотрудник Диксон предвидел подобную тактику обвинения и подготовился к ней — он вспомнил изобретателя из Англии, который тщетно пытался запатентовать съемочный аппарат в Соединенных Штатах еще до Эдисона. Диксон связался с вдовой Луи Ле Принса и объяснил ей суть дела. Элизабет Ле Принс с радостью согласилась оказать посильную помощь, поскольку всегда считала Эдисона причастным к исчезновению мужа: было принято решение, что в суде в защиту мутоскопа Диксона выступит ее сын Адольф, помогавший отцу в его опытах. Диксон надеялся на победу, но напрасно. Адвокаты Эдисона выиграли процесс. Диксона это не обескуражило, он подал апелляцию и спустя два года выиграл повторное слушание. Не последнюю роль сыграло и то, что у него была поддержка на Уолл-стрит и родственника в Белом доме. Вот только Адольф Ле Принс об этом уже не узнал, его нашли застреленным выстрелом в лицо из охотничьего ружья невдалеке от Нью-Йорка спустя год после первого процесса. Как и в случае с отцом, это дело раскрыто не было. Полицию вполне устроила версия о самоубийстве.

В биографии Томаса Эдисона есть интересный факт, характеризующие его как личность. Еще в детстве, вернувшись домой из школы, он передал маме письмо от учителя. Мама зачитала сыну письмо вслух: «Ваш сын — гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами.» Много лет после смерти матери Эдисон пересматривал старые семейные архивы, и наткнулся на это письмо. Он открыл его и прочитал: «Ваш сын — умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома». Узнав это Эдисон записал в свой дневник: «Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века.» Школьный учитель поставил точный диагноз юному Томасу Эдисону, что и подтвердилось со временем. Только умственно отсталый человек и негодяй мог считать себя гением присваивая и используя изобретения других людей, а порой и расправляясь с ними, как он поступил с великим художником-изобретателем первой в мире кинокамеры, кинопроектора и автором первых в истории человечества документальных и игровых фильмов Луи Ле Принсом.

Около 1900 года во время «войны патентов» между участниками зарождавшегося кинорынка, один из операторов кинокомпании «Мутоскоп и Байограф» разыскал конфискованные аппараты Ле Принса и пришел к выводу, что изобретатель мог делать съемку удовлетворительного качества уже в 1888 году. Устройство и принцип действия аппарата «LPCCP Mk II» были очень близки к «Синематографу» братьев Люмьер, а также превосходили первую модель «Кинетографа» Эдисона за счет прерывистого перемещения носителя.

Фильмы Луи Ле Принса сняты в 1888 году за полтора года до появления первого работоспособного «Кинетографа» Эдисона и почти за семь лет до создания «Синематографа» братьями Люмьер — официально принятой даты рождения кино 28 декабря в 1895 году.

Информация к размышлению

Почему имя Луи Ле Принса, снимавшего кино до Эдисона и братьев Люмьер, неизвестно даже профессионалам от кино? Могли ли его идеи украсть? Был ли он не просто изобретателем кинокамеры, а первым оператором, режиссером и сценаристом? Почему исчез его архив? Наконец, куда он пропал 16 сентября 1890 года, сев в поезд Дижон — Париж, и почему не менее загадочно погиб его сын, отстаивавший в судах США патенты отца?

Подозрительным было и то, что финальные дополнения (форма предварительного патента) на кинетограф был подан Эдисоном в последние дни 1890 г., всего через несколько недель после исчезновения Луиса, и что эти поправки после многочисленных предыдущих версий, в которых кинетограф Эдисона имел совершенно другую конструкцию, вдруг оказался необычайно близок к патенту самого Луиса…

Весной 1891 года, когда миру было объявлено о кинетографе Эдисона, Лиззи вдруг ухватилась за то, чего у нее не было с самого начала. Ее муж, собиравшийся представить киноаппарат, который изменит мир и принесет ему состояние, таинственным образом исчез, а затем, всего несколько месяцев спустя, Эдисон обнародовал то, что выгляделокак то же самое изобретение. До тех пор исчезновение Луи оставалось непостижимым. Однако теперь его жена увидела последовательность: Луи не исчез, его устранили. У Лиззи был подозреваемый — с мотивом. Была проведена консультация юриста. Его ответы были неожиданными и обескураживающими. Если бы Луи Ле Принс был признан мертвым, его семья могла бы претендовать на его имущество, включая его интеллектуальную собственность, и представлять его титул в суде как свой собственный. Поскольку Ле Принс пропал «только» без вести, закон будет продолжать считать его живым до тех пор, пока его тело не будет найдено или пока не пройдет достаточный период времени, а именно семь лет, чтобы было разумно объявить его законно умершим. До этого его семья не могла, как третья сторона, подать в суд на защиту его патентов. Другими словами, не раньше сентября 1897 года суд разрешит Лиззи действовать от имени мужа. К тому времени Томас Эдисон, самый известный в мире изобретатель, заискивавший перед прессой, финансируемый Дж. П. Морганом и семьей Вандербильт, использовал бы свое наследие изо всех сил.В 1895 году братья Люмьер провели первый коммерческий кинопоказ, «открыв» тем самым эпоху кинематографа. Так как статус «родины» кино все равно остался за Францией, жители этой страны быстро «простили» Эдисона, который долго считался причастным к убийству, и благополучно забыли о судьбе Ле Принса. Но семья продолжала попытки добиться справедливости.

В последующие годы один из выпускников Нью-Йоркского университета Алексикс Бедфорд копался в архивах Нью-Йоркской библиотеки и обнаружил возможные доказательства того, что именно Томас Эдисон заказал убийство Лепренса. Бедфорд просматривал одну из записных книжек Эдисона и наткнулся на запись от 20 сентября 1890 года, сделанную собственноручно Эдисоном, в которой довольно зловеще говорилось следующее: «Эрик позвонил мне сегодня из Дижона. Это было сделано. Принса больше нет. Это хорошие новости, но я вздрогнул, когда он сказал мне. Убийство — не мое. Я изобретатель, и мои изобретения движущихся изображений теперь могут развиваться». Эти записи после тщательного анализа были признаны подлинными.

Невзирая на то что Ле Принс так и не получил международного признания в качестве изобретателя кинематографа, в английском городке Лидс, где он жил и работал, память о нём сохраняется до сего времени.

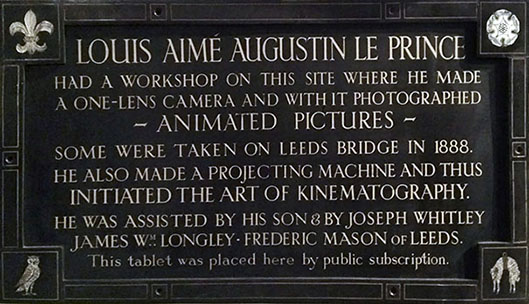

12 декабря 1930 года лорд-мэр Лидса открыл бронзовую доску на бывшей мастерской, где были сделаны последние киноаппараты.

Мемориальная бронзовая плита, хранящаяся в городе кино ЮНЕСКО Брэдфорде.

Louis Aime Augustin Le Prince Had a workshop on this site where he made a one-lens camera and with it photographed — animated pictures — some were taken on Leeds bridge in 1888. He also made a projecting machine and thus initiated the art of kinematography. He wos assisted by his son & by Joseph Whitley & James W!! Longley & Frederic Mason of Leeds.This tablet was placed here by public subscription.

Луи Эме Огюстен Ле Принс на этом месте имел мастерскую, где изготовил однообъективную камеру и с ее помощью снимал — анимированные фотографии, некоторые из которых были сняты на мосту Лидса в 1888 году. Он также изготовил проекционный аппарат и тем самым положил начало искусству кинематографии. Ему помогали его сын & Джозеф Уитли & Джеймс Вм. Лонгли & Фредерик Мейсон из Лидса. Эта табличка была установлена здесь по общественной подписке.

* * *

В настоящее время на доме установлена эта памятная табличка, а бронзовая хранится в музее города кино ЮНЕСКО Брэдфорде.

LOUIS LE PRINCE

Louis Aime August Le Prince came to Leeds in 1866 where he experimented in cinematography. In 1888 he patented a one-lens camera with which he filmed Leeds Bridge from this British Waterways building. These were probably the worldʼs first successful moving pictures.

ЛУИ ЛЕ ПРИНС

Луи Эме Август Ле Принс приехал в Лидс в 1866 г., где экспериментировал с кинематографом. В 1888 г. он запатентовал однообъективную камеру, с помощью которой снимал мост в Лидсе с этого здания British Waterways. Вероятно, это является первым успешным опытом создания киноизображения.

Город кино ЮНЕСКО

в городке Бредфорд на севере Англии

В Брэдфорде находится уникальный музей — Национальный Музей Науки и СМИ, который владеет самой большой экспозицией, посвященной настоящему изобретателю кино — Луи Эме Огюстену Ле Принсу и его однообъективной камере, которую он сконструировал в 1888 году. К сожалению, в 1890 году Лепренс исчез при загадочных обстоятельствах как раз накануне публичной демонстрации своего изобретения и первых фильмов, и был навсегда стерт со страниц истории кино, а вся слава досталась братьям Люмьер, которые смогли продемонстрировать свои фильмы только шесть лет спустя в Гранд Кафе в Париже.

В 2003 году отделение кино и телевидения Лидского института было названо в честь Ле Принса. Во французском городке Лионе до сего времени действует Ассоциация друзей Ле Принса (фр. L'Association des Amis de Le Prince).

В Пикториально-магическом кино-фотореализме Национального Авторского Кинематографа и Творческой Фотографии Луи Ле Принсу отведено достойное место:

* Генеалогическое древо Национального Авторского Кинематографа и Творческой Фотографии позиционирует Луи Ле Принса первым изобретателем кинематографа и первым кинофотохудожником провозгласившим кинематограф в квадратном формате (потенциал формата «Динамический квадрат»). Эра Национального Авторского Кинематографа ведет свое летоисчисление с 14 октября 1888 года (даты съемки первого в мире фильма в этом формате «Сцена в саду Раундхэй» (англ. Roundhay Garden Scene).

* День рождения Луи Ле Принса, 28 августа, 1841 г. отмечается как дата основоположника нашего направления в киноискусстве гармонического сочетания авторского КИНОдокумента и КИНОпоэзии.

* 16 ноября — День кинофотохудожника и первой кинокамеры Луи Ле Принса. В этот день — 16 ноября 1889 года — Луи Ле Принс получил патент на усовершенствованную камеру «LPCCP MkII».***12 июня — Знаменательная дата в нашем календаре. Съемка Братьями Люмьер первого хроникально-документального короткометражного фильма «Прибытие делегатов на фотоконгресс в Лионе / Le Débarquement du Congrès de Photographie à Lyon» была произведена 11 июня 1895 года во время организованной для участников Лионского конгресса Фотографического общества экскурсии по Соне и высадки делегатов на набережной Пастор города Невель-на-Соне. Сейчас на этом месте в честь проведенной тогда киносъемки установлена памятная доска. Фильм был оперативно подготовлен к показу и уже 12 июня 1895 года продемонстрирован на закрытии конгресса. Этот показ можно считать символическим союзом фотохудожников и кинооператоров.Пикториально-магический кино-фотореализм

(смысловое значение термина)

Пикториальный стиль восходит к раннему периоду в истории творческой фотографии, когда она утверждала свое право считаться полноправным видом изобразительного искусства. Фотохудожники этого стиля сознательно дистанцировались от протокольной документальности, изначально присущей фотографии, используя различные приемы съемки и обработки отпечатков (мягкорисующую оптику, различные методы фотопечати, позволявшие избежать протокольной иллюзорности). Само слово «пикториальный» (pictorial) в переводе с английского означает «изобразительный», «живописный» и в этом прямом значении является основной смыслообразующей частью нашего термина «пикториально-магический кино-фотореализм».

Есть еще некоторые смысловые нюансы этого термина, связанные с «магическим реализмом» «малых голландцев» (голландской национальной школой живописи XVII в., предвосхитившей в своих открытиях фотографию) и фотографическим объединением F/64, провозгласившим в 1932 году «магический фотореализм» как альтернативу всеобщему увлечению пикториальной фотографией, используя в своем творчестве максимально резкую оптику. Группу F/64, чья новая изобразительная и техническая программа были положены в основу «чистой фотографии» — изобразительной системы, где документальное видение приобрело художественный статус). Таким образом, наш термин «пикториально-магический кино-фотореализм» обозначает единство всего диапазона возможностей фотографической реальности и генеалогическое родство с основами голландской национальной школы живописи (с некоторыми исключениями, которые мы более подробно рассмотрим в главе ДРЕВО VI).

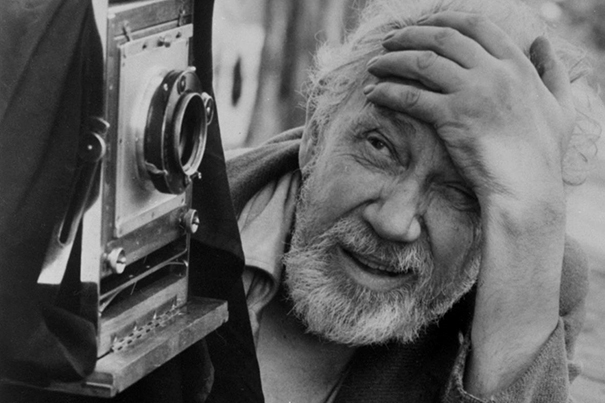

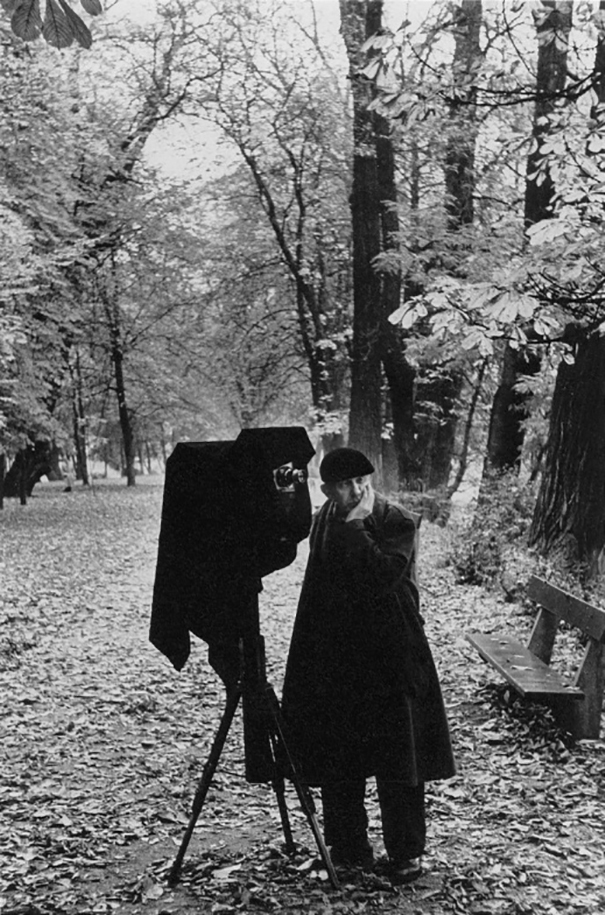

В творческой фотографии работала многочисленная группа последователей пикториальной фотографии. Виднейшим мастером, плодотворно работавшим в этом направлении, был выдающийся чешский фотохудожник Йозеф Судек (1896-1976).

Судек прославился ландшафтной, в частности, панорамной съемкой, пейзажными циклами, натюрмортами. Начинал Судек как представитель «пикториальной» фотографии, а его зрелое творчество восходит к «чистой», реалистической фотографии, точнее к направлению «субъективная фотография» и по духу родственно «магическому реализму» «малых голландцев» XVII века и тем представляет для нас особый интерес. Помимо всего вышеперечисленного, конструкция камеры-обскуры, которую использовали многие голландские художники того времени и крупноформатные деревянные камеры, которыми снимал Йозеф Судек, демонстрируют максимальное сходство.

Свето-теневая структура голландской живописи 17 века

Оптические искажения в проекции голандской живописи.

Оптика живописного мышления голландских художников 17 века.

Интересное сближение живописной техники голландских мастеров 17 века и чешского фотохудожника 20 века Йозефа Судека. Судек работал крупноформатными камерами и часто ставил фотоаппарат на штатив и рассчитав экспозицию экспонировал один кадр в течение светового дня, как бы собирая в одном кадре движение свето-теневого рисунка. Таким же образом поступали и художники 17 века в Голландии, но стоит отдать им должное они не злоупотребляли этим, они в разумных пределах использовали движение светотени на макро свето-теневом уровне, но направление основных теней фиксировали в наиболее выигрышной фазе и в сочетании это придавало живописи необыкновенно выразительный вид. Излюбленным освещением голландских художников был передне-боковой свет, который максимально подчеркивал фактуру предметного мира. Закрепляя основные тени на картине, художники использовали варианты движения тени на макроуровне, тем самым добиваясь потрясающего магического эффекта реальности, но реальности, как мы можем сегодня оценить, отличной от фотографической. Не смотря на потрясающую проработку фактур, живопись не выглядит сегодня как фотография. В то время не было еще фотографии и обвинений в подражании фотографии не было.

«Йозеф Судек — учитель поэзии фотографии. Экспозиции его снимков на выставках и его персональные выставки всегда укрепляли и продолжают укреплять уверенность в настоящем и будущем фотографии как поэтического искусства, обладающего еще многими нераскрытыми возможностями своего языка, отличного от языка традиционных пластических искусств» [5].

Кино-фото-видеопоэзия пикториально-магического кино-фотореализма осуществляется в едином взаимодополняющем пространстве, где творческая фотография плавно перерастает в фотогрифон (полифонная фотография, где все исходные многослойной фотокомпозиции выполнены одним автором в координатах национальной культуры и ее первичной мифологии).

Фотогрифон — это уже максимальное приближение к кинематографу, которому не достает только развития во времени, чтобы стать кино-, видеогрифоном (авторская кино-видеомонтажная композиция, где весь изобразительный материал задуман и выполнен одним автором в координатах национальной культуры и ее первичной мифологии).

«Мне думается, что в гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых, — точка искусства» [6].

Если вдуматься в это высказывание Владимира Набокова, то нужно признать, что магия фотографии и кинематографа основана на таких трансформациях. Горный пейзаж может поместиться на листе фотобумаги величиной с открытку, а муравей, к примеру, может принять размеры многометрового экрана, и на подобных масштабных трансформациях, протекающих ежесекундно, кинематограф и основан. По большому счету, конечно, все виды искусства в той или иной мере соприкасаются с этой «точкой искусства», но кинематограф особенно наглядно связан с этим творческим свойством.

Статика и динамика кино-фотореализма

(горное озеро)

Творческая фотография и авторский кинематограф пикториально-магического кино-фотореализма, являясь разными состояниями одной фотографической природы, соотносятся между собой как, на пример, вода и лед, т.е. разные состояния одной стихии.

- Реально-временной визуальный поток жизни в непрерывном развитии (впадающая в горное озеро незамерзающая река).

- Фрагмент реально-временного визуального потока жизни, зафиксированный на пленке и остановленный в развитии (вытекающая из горного озера река-кинопоток).

- Мгновение,или сумма мгновений реально-временного потока жизни, зафиксированные на пленке и остановленные в развитии (застывшее зеркало льда горного озера).

■ Фотоискусство — лед (застывшая вода озера) — самодостаточный вид изобразительного искусства.

■ Фототворчество пикториально-магического кино-фотореализма (застывшая вода горного озера, хранящая память струящегося незамерзающего горного потока).

■ Национальный авторский кинематограф пикториально-магического кино-фотореализма — вода (струящийся незамерзающий горный поток, вытекающий из покрытого зеркалом льда горного озера, сохраняющий в себе кристаллическую решетку льда).Авторское кино;-фототворчество в

чем-то Икэбана — это слово означает (если следовать смыслу идеограммы) — «делать цветы живыми». Жизнь цветов, именно потому, что она прервана, обретает особый смысл. Правила, которые раньше управляли их жизнью, изменились, возникли другие правила. В кино-фотоискусстве все, что организуется и протекает перед объективом, фиксируется на пленку и с этого момента запечатленная реальность прерывает связь с реально-временным визуальным потоком жизни, что подобно срезанным цветам и растениям в искусстве икэбана. Возникают новые правила, условия и обстоятельства для композиционно-смысловой интерпретации и организации фрагментов остановленного времени. Но есть и отличия. Икэбана, все-таки, очень скоротечна и с течением времени изменяется. Фотографическая основа остается сравнительно неизменной в пределах сроков сохранности фотографии и кинофильма, которые исчисляются сотнями лет.

Извлеченная из непрерывного потока жизни закодированная реальность ( «матрица времени» — А. Тарковский [7]) рождает новые ассоциативные отношения внутри кадров и в их монтажных сочетаниях.

Творческая фотография и национальный авторский кинематограф пикториально-магического кино-фотореализма могут быть соотнесены еще по одной аналогии — музыкальной.

Художественные произведения кино-фото-видеопоэзии подобны гармоническому сочетанию звуков в аккордах конкретного музыкального лада, где каждый вид творческой деятельности самостоятелен, но соотносится с другими видами так, что при любых сочетаниях, как звуки одного гармонического аккорда, они не вызывают диссонанса, они одной природы, а главное то, что они задуманы, разработаны и выполнены одним автором — кинофотохудожником. Кроме этого важным гармонизирующим фактором является то, что творческий процесс осуществляется в координатах конкретной национальной культуры, ее мифологии, ландшафта и всех природных циклов, ритмов и культурных кодов.

Иерархия технологий

в пикториально-магическом кино-фотореализме

Черно-белая, цветная фотография и кинематограф

I

Cеребро

(черно-белая классическая серебряно-галоидная фотография и кинематограф)

II

Гибридные технологии

(первичный серебряно-галоидный оригинал — оцифровка)

III

Цифра

(цифровая фотография и видеотехнология)

Последовательность освоения навыков кинофотохудожника

в пикториально-магическом кино-фотореализме:

1. черно-белая классическая серебряно-галоидная фотография. «Чистый» негативно-позитивный химико-фотографический процесс из которого исключаются все «ядовитые» технологии альтернативных методов (цианотипия, платинотипия, гумми, фотогравюра, карбоновая печать, тонирование, бромойль и т.п.)

2. гибридные технологии

3. цифровая фотография (монохромная и цветная)

4. цифровая кинотехнология (монохромная и цветная)

5. классический серебряно-галоидный черно-белый кинематограф ( «чистый» негативно-позитивный процесс)

Для постижения этих изобразительных (визуальных) видов творчества от кинофотохудожника требуется поэтапное усвоение многих навыков и умений, где главное заключается в выработке особого цельного художественного мышления, о котором пойдет речь в последующих главах.

Иерархия жанров в пикториально-магическом

кинофотореализме:

1. Пейзаж

2. Натюрморт

3. Интерьер

4. Портрет (на натуре, в интерьере, в экстерьере, на нейтральном фоне)

Концепция изобразительных жанров на основе национальной культуры имеет свои особенности в каждом конкретном варианте.

Каллиграфия в пикториально-магическом кино-фотореализме

Кинофотохудожник национального авторского кинематографа и творческой фотографии в процессе обучения постигает и основы национальной каллиграфии, но с определенной спецификой, которая выражается в том, что каллиграфия в его творческом процессе не является самодостаточной дисциплиной, а представлена в виде фотокаллиграфии (объединении фотографических слоев с каллиграфическим текстом). Ближе всего к этому творческому процессу находится классическое изобразительное искусство Дальнего Востока (Японии, Китая). Кроме этого в обязанности кинофотохудожника входит разработка и выполнение авторских каллиграфических титров в своих кино-видеопроектах, а также каллиграфическое оформление сопутствующего материала — буклетов, тематических фотоальбомов. В зависимости от одаренности кинофотохудожника диапазон черкесской каллиграфии может быть расширен до любого направления арт-каллиграфии и представлен в различных материалах (бумага, камень, дерево, метал, кость и др.).

«Этнографы, говоря об эстафете культурно-традиционных нюансов, часто называют четыре фактора: „… словесный, письменный, изобразительный и овеществленный“[32].

Каллиграфическое произведение, выполненное в любой технике и материале, включает все четыре фактора эстафеты культурно-традиционных основ: словестный, письменный, изобразительный и овеществленный.

Сочетание авторского каллиграфического текста и изобразительного материала требует выработки определенного лаконичного цельного национального композиционного мышления в координатах первичной мифологии* конкретного этноса.

Для одних культур это условие не является проблемой, для других требует определенных усилий по возрождению, развитию и переосмыслению пантеистических изобразительных основ этнической традиции.

*Первичные национальные (этнические) природные мифологии — это живое древо этноса с корнями, уходящими вглубь родной земли, с кроной усыпанной цветами, семенами и плодами конкретной культуры. Это циклическое время с годовыми сезонными ритмами. Первичная мифология — фундаментальная основа Национального авторского кинематографа и творческой фотографии. Первичные мифологии формировались тысячелетиями и максимально гармонизированы с законами Природы и национальными ландшафтами коренных народов.

Вторичные мифологии универсальных трансцендентных теологий и многочисленные третичные течения, использующие в своих произведениях элементную базу различных мифологических систем в произвольной эклектике жанра „фэнтези“ („fantasy“) не входят в сферу деятельности кинофотохудожников.